MEIO AMBIENTE

Impacto ambiental deve ser entendido como um desequilíbrio provocado por um choque, um "trauma ecológico", resultante da ação do homem sobre o meio ambiente. No entanto, pode ser resultado de acidentes naturais: a explosão de um vulcão, o choque de um meteoro, um raio, etc. Mas devemos dar cada vez mais atenção aos impactos causados pela ação do homem. Mas quem é esse homem genérico, agente vago que muitas vezes é responsabilizado por tudo? Quando dizemos que o homem causa os desequilíbrios, obviamente estamos falando do sistema produtivo construído pela humanidade ao longo de sua história. Estamos falando particularmente do capitalismo.

Podemos diferenciar os impactos ambientais em escala local, regional e global. Podemos também separá-los naqueles ocorridos em um ecossistema natural, em um ecossistema agrícola ou em um sistema urbano, embora um impacto, à primeira vista ocorrido em escala local, possa Ter também conseqüências em escala global. Por exemplo, a devastação de florestas tropicais por queimadas para a introdução de pastagens pode provocar desequilíbrios nesse ecossistema natural: extinção de espécies animais e vegetais, empobrecimento do solo, assoreamento dos rios, menor índice pluviométrico, etc., mas a emissão de gás carbônico como resultado da combustão das árvores vai colaborar para o aumento da concentração desse gás na atmosfera, agravando o "efeito estufa". Assim, os impactos localizados, ao se somarem, acabam tendo um efeito também em escala global. Veremos agora os principais impactos ambientais no mundo hoje:

Desmatamento de florestas...

As principais conseqüências do desmatamento são:

- Destruição da biodiversidade;

- Genocídio e etnocídio das nações indígenas;

- Erosão e empobrecimento dos solos;

- Enchente e assoreamento dos rios;

- Diminuição dos índices pluviométricos;

- Elevação das temperaturas;

- Desertificação;

- Proliferação de pragas e doenças.

A primeira conseqüência do desmatamento é a destruição da biodiversidade, como resultado da diminuição ou, muitas vezes, da extinção de espécies vegetais e animais. As florestas tropicais tem uma enorme biodiversidade e um incalculável valor para as futuras gerações. Muitas espécies que podem ser a chave para a cura de doenças, usadas na alimentação ou como novas matérias-primas, são totalmente desconhecidas do homem urbano-industrial e correm o risco de serem destruídas antes mesmo de conhecidas e estudadas. Esse patrimônio genético é bastante conhecido pelas várias nações indígenas que habitam as florestas tropicais, notadamente a Amazônia. Mas essas comunidades nativas também estão sofrendo um processo de genocídio e etnocídio que tem levado à perda de seu patrimônio cultural, dificultando, portanto, o acesso aos seus conhecimentos.

Um efeito muito sério, local e regional, do desmatamento é o agravamento dos processos erosivos. A erosão é um fenômeno natural, que é absorvido pelos ecossistemas sem nenhum tipo de desequilíbrio. Em uma floresta, as árvores servem de anteparo para as gotas das chuvas, que escorrem pelos seus troncos, infiltrando-se no subsolo. Além de diminuir a velocidade de escoamento superficial, as árvores evitam o impacto direto das chuvas como o solo e suas raízes ajudam a retê-lo, evitando a sua desagregação. A retirada da cobertura vegetal expõe o solo ao impacto das chuvas. As conseqüências dessa interferência humana são várias:

- aumento do processo erosivo, o que leva a um empobrecimento dos solos, como resultado da retirada de sua camada superficial e, muitas vezes, acaba inviabilizando a agricultura;

- assoreamento de rios e lagos, como resultado da elevação da sedimentação, que provoca desequilíbrios nesses ecossistemas aquáticos, além de causar enchentes e, muitas vezes, trazer dificuldades para a navegação;

- extinção de nascentes: o rebaixamento do lençol freático, resultante da menor infiltração da água das chuvas no subsolo, muitas vezes pode provocar problemas de abastecimento de água nas cidades e na agricultura;

- diminuição dos índices pluviométricos, em conseqüência do fenômeno descrito acima, mas também do fim da evapotranspiração. Estima-se que metade das chuvas caídas sobre as florestas tropicais são resultantes da evapotranspiração, ou seja, da troca de água da floresta com a atmosfera;

- elevação das temperaturas locais e regionais, como conseqüência da maior irradiação de calor para a atmosfera a partir do solo exposto. Boa parte da energia solar é absorvida pela floresta para o processo de fotossíntese e evapotranspiração. Sem a floresta, quase toda essa energia é devolvida para a atmosfera em forma de calor, elevando as temperaturas médias;

- agravamento dos processos de desertificação, devido à combinação de todos os fenômenos até agora descritos: diminuição das chuvas, elevação das temperaturas, empobrecimento dos solos e, portanto, acentuada diminuição da biodiversidade;

- redução ou fim das atividades extrativas vegetais, muitas vezes de alto valor socioeconômico. É importante perceber que, muitas vezes, compensa mais, em termos sociais, ambientais e mesmo econômicos, a preservação da floresta, que pode ser explorada de forma sustentável, do que sua substituição por outra atividade qualquer;

- proliferação de pragas e doenças, como resultado de desequilíbrios nas cadeias alimentares. Algumas espécies, geralmente insetos, antes em nenhuma nocividade, passam a proliferar exponencialmente com a eliminação de seus predadores, causando graves prejuízos, principalmente para a agricultura.

Além desses impactos locais e regionais da devastação das florestas, há também um perigoso impacto em escala global. A queima das florestas, seja em incêndios criminosos, seja na forma de lenha ou carvão vegetal para vários fins (aliás, a queima de carvão vegetal vem aumentando muito na Amazônia brasileira, como resultado da disseminação de usinas de produção de ferro gusa, principalmente no Pará), tem colaborado para aumentar para aumentar a concentração de gás carbônico na atmosfera. É importante lembrar que esse gás é um dos principais responsáveis pelo efeito estufa.

Poluição com agrotóxicos...

A padronização dos cultivos, ou seja, o plantio de uma única espécie em grandes extensões de terra - nos EUA, por exemplo, há a predominância de determinada cultura em algumas regiões do país, definindo os cinturões (belts) do trigo (wheat-belt), do milho (corn belt), do algodão (cotton belt), etc. -, tem causado desequilíbrios nas cadeias alimentares preexistentes, favorecendo a proliferação de vários insetos, que se tornaram verdadeiras pragas com o desaparecimento de seus predadores naturais: pássaros, aranhas, cobras, etc. Por outro lado, a maciça utilização de agrotóxicos, na tentativa de controlar tais insetos, tem levado, por seleção natural (quando só se reproduzem os elementos imunes ao veneno), à proliferação de linhagens resistentes, forçando a aplicação de inseticidas cada vez mais potentes. Isso, além de causar doenças nas pessoas que manipulam e aplicam esses venenos e naquelas que consomem os alimentos contaminados, tem agravado a poluição dos solos. A utilização indiscriminada de agrotóxicos tem acelerado a contaminação do solo, empobrecendo-o, ao impedir a proliferação de microorganismos fundamentais para a sua fertilidade.

Erosão...

Outro impacto sério causado pela agricultura é a erosão do solo, principalmente na zona tropical do planeta. O revolvimento do solo antes do cultivo desagrega-o, facilitando o carreamento dos minerais pela água das chuvas. A perda de milhares de toneladas de solo agricultável todos os anos, em conseqüência da erosão, é um dos mais graves problemas enfrentados pela economia agrícola. O processo de formação de novos solos, como resultado do intemperismo das rochas, é extremamente lento, daí a gravidade do problema. Toda atividade agrícola favorece o processo erosivo, mas algumas culturas facilitam-no mais que outras.

O combate à erosão

Com o objetivo de anular, ou pelo menos minimizar, os problemas causados pela erosão em áreas agrícolas, foram desenvolvidas técnicas.

- Terraceamento: consiste em fazer cortes formando degraus - os terraços - nas encostas das montanhas, o que, além de possibilitar a expansão das áreas agrícolas em países montanhosos e populosos, dificulta, ao quebrar a velocidade de escoamento da água, o processo erosivo. Essa técnica é muito comum em países asiáticos, como a China, o Japão, a Tailândia; o Nepal, etc.

- Curvas de nível: Esta técnica consiste em arar o solo e depois fazer a semeadura seguindo as cotas altimétricas do terreno, o que por si só já reduz a velocidade de escoamento superficial da água da chuva. Para reduzi-la ainda mais, é comum a construção de obstáculos no terreno, espécies de canaletas, com terra retirada dos próprios sulcos resultantes da aração. Com esse método simples, a perda de solo agricultável é sensivelmente reduzida. O cultivo seguindo as curvas de nível é feito em terrenos com baixo declive, propício a mecanização. É comum em países desenvolvidos, onde a agricultura é bastante mecanizada: Grandes Planícies, nos EUA e no Canadá; planície Champagne, na França; Grande Bacia Australiana, etc.

- Associação de culturas: em cultivos que deixam boa parte do solo exposto à erosão (algodão, café, etc.), é comum plantar, entre uma fileira e outra, espécies leguminosas (feijão, por exemplo), que recobrem bem o terreno. Essa técnica, além de evitar a erosão, garante o equilíbrio orgânico do solo

O efeito estufa...

O efeito estufe é talvez o impacto ambiental que mais assusta as pessoas. Fazem-se previsões catastróficas acerca do derretimento do gelo dos pólos e das montanhas e a conseqüente elevação do nível dos oceanos e inundação de centenas de cidades litorâneas. Talvez o que mais assuste no efeito estufa, ou melhor, nas possíveis conseqüências de uma gradativa elevação das médias térmicas no planeta, é a tomada de consciência, pela primeira vez na história, da possibilidade de destruição do próprio homem. Os impactos ambientais são "democratizados", ou seja, passam a atingir todas as pessoas, sem distinção de cunho econômico, social ou cultural: atingem indistintamente homens e mulheres, ricos e pobres, operários e patrões, negros e amarelos, desenvolvidos e subdesenvolvidos, capitalistas e socialistas, liberais e conservadores. Não há mais refúgio seguro. Todos finalmente passam a Ter plena consciência do óbvio: a Terra é finita e a tecnologia não pode resolver todos os seus problemas.

Mas o que é esse tão temido e tão falado efeito estufa? Antes de mais nada, é fundamental enfatizar que se trata, na verdade, de um fenômeno natural e fundamental para a vida na Terra.

O efeito estufa, que consiste na retenção de calor irradiado pela superfície terrestre, pelas partículas de gases e de água em suspensão na atmosfera, garante a manutenção do equilíbrio térmico do planeta e, portanto, a sobrevivência das várias espécies vegetais e animais. Sem isso, certamente, seria impossível a vida na Terra ou, pelo menos, a vida como conhecemos hoje.

Assim, feita essa importante ressalva, o efeito estufa, de que tanto se fala ultimamente, resulta, a rigor de um desequilíbrio na composição atmosférica, provocado pela crescente elevação da concentração de certos gases que têm capacidade de absorver calor, como é o caso do metano, dos CFCs, mas principalmente do dióxido de carbono (CO2). Essa elevação dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera se deve à crescente queima de combustíveis fósseis e das florestas, desde a Revolução Industrial.

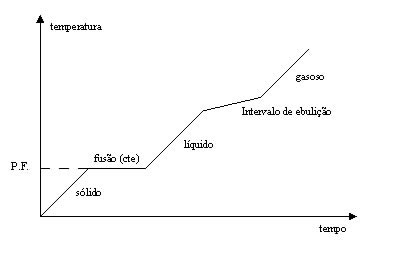

Assim, segundo pesquisas feitas, admite-se que uma duplicação na concentração de dióxido de carbono na atmosfera pode provocar uma elevação média de 3ºC na temperatura terrestre, o que poderia elevar em uns 20 centímetros, em média, o nível dos oceanos. Isso seria resultante da fusão do gelo do topo das montanhas, da fusão do gelo que recobre as terras polares e também da dilatação da água dos mares. Uma elevação dos oceanos, ainda que de 20 centímetros em média, já seria suficiente para causar transtornos a cidades litorâneas.

Esse fenômeno é chamado de efeito estufa porque, nos países temperados, é comum a utilização de estufas durante o inverno para abrigar determinadas plantas, a estufa feita de vidro ou plástico transparente tem a capacidade de reter calor, mantendo a temperatura interna mais elevada que a temperatura ambiente. Isso ocorre porque a luz emitida pelo Sol, tanto no espectro visível quanto no ultravioleta, consegue atravessar o vidro e o plástico. O calor irradiado pelo solo, no entanto, basicamente no espectro infravermelho, não atravessa esses materiais, elevando, assim, a temperatura no interior da estufa. Você já parou para pensar que é uma incoerência construir enormes prédios de vidro nos países localizados na zona tropical do planeta, já que eles recebem grande insolação o ano inteiro? Essas enormes caixas de vidro funcionam como gigantescas estufas, armazenando grande quantidade de calor. Para torná-las habitáveis, faz-se necessário dissipar esse calor excedente. Assim, são necessários potentes sistemas de ar-condicionado, que consomem enorme quantidade de energia. E o pior é que, apesar de serem de vidro transparente, a luz solar nem pode ser utilizada como iluminação natural, devido às várias divisórias internas e ao uso de cortinas para minimizar o calor. Assim, a iluminação artificial tem que ficar ligada o dia todo, colaborando para maior consumo de energia, ao mesmo tempo, para a elevação do calor interno, exigindo mais do sistema de ar-condicionado, que por sua vez gasta mais energia ainda. É o resultado de importar padrões desenvolvidos para a zona temperada do planeta.

Destruição da camada de ozônio...

A destruição da Camada de Ozônio, localizada na estratosfera, é um dos mais severos problemas ambientais da nossa era, e durante algum tempo foi muito citada na imprensa. Sua destruição ainda que parcial, diminui a resistência natural que oferece à passagem dos raios solares nocivos à saúde de homens, animais e plantas, os chamados raios ultravioletas. As conseqüências mais citadas seriam o câncer de pele, problemas oculares, diminuição da capacidade imunológica, etc. O problema surgiu nos anos 30, quando algumas substâncias foram produzidas artificialmente em laboratório, principalmente para as aplicações em refrigeração. Descobriu-se mais tarde que estas atacam a camada de ozônio, com a tendência de reduzi-la globalmente, e com um efeito devastador que acontece localmente na Antártica, conhecido como o buraco de ozônio da Antártica, aumentando assim a penetração dos raios ultravioleta indesejáveis. Nos anos 80 iniciou-se uma verdadeira guerra para preservação da camada de ozônio, e uma de suas maiores vitórias foi a assinatura do Protocolo de Montreal, há mais de 10 anos. Por este tratado, assinado em 1987 por vários países, todas as substâncias conhecidas por CFC (clorofluorcarbonetos), responsáveis pela destruição do ozônio, não seriam mais produzidas em massa. O trabalho mundial que se realiza para salvar a camada de ozônio continua. Trata-se de uma verdadeira guerra, onde se ganha batalha por batalha (e às vezes se perde uma, como por exemplo a não assinatura do Protocolo por alguns países). O grande problema é que muitas das pequenas indústrias que produziam e ainda produzem substâncias "proibidas" não tem tido capacidade financeira de se adaptar aos ditames do Protocolo de Montreal. A eliminação total está prevista para 2010, e o nível de 50% está previsto, numa etapa intermediária, para 2005. A maior vitória nesta guerra foi conquistada em 1987, quando a maioria dos países desenvolvidos parou de fabricar os CFCs. Para não prejudicar os países em desenvolvimento, foi lhes concedido ainda um tempo adicional para se adaptar às novas exigências. Assim é que, 84% da emissão de CFCs já foi eliminada, uma conquista extraordinária. A guerra, porém, ainda não está ganha. A Índia e a China são hoje ainda os maiores produtores e consumidores de CFCs. A redução da camada de ozônio pode ser medida através do tamanho do buraco de ozônio da Antártica. Trata-se de uma região onde os efeitos destruidores dos CFCs são aumentados, pelas condições climáticas do Pólo Sul. Assim é que estamos numa época em que o tamanho do buraco é o maior já registrado. Apesar da vitória alcançada em 87, os problemas ainda não estão totalmente resolvidos para a camada de ozônio, e o motivo é que não existe ainda um substituto ideal para repor o CFC. Hoje utiliza-se maciçamente substâncias conhecidas por HCFC, isto é, um CFC melhorado ecologicamente, mas que ainda tem em sua molécula um átomo de cloro, que mais cedo ou mais tarde, vai também atacar a camada de ozônio. Em outras palavras, a situação está teoricamente melhor, mas ainda não está resolvida. A guerra não está ganha ainda. Não se pode esquecer que a camada de ozônio reage muito lentamente aos estímulos externos. O exemplo citado acima ilustra bem o que se afirma. A partir de 87 foi quase eliminada a emissão de novas quantidades de CFC para a atmosfera, mas hoje ainda temos um buraco de ozônio na Antártica que está próximo ao seu tamanho máximo. Os cientistas dizem para explicar isto que a camada tem constante de tempo muito longa. A constante de tempo da camada de ozônio é muito grande, isto é, ela só vai reagir a um estímulo após dezenas de anos. A prova é que, há mais de 13 anos após a principal vitória na eliminação da emissão de CFCs, o buraco na camada de ozônio ainda continua próximo ao seu máximo. Em 1998 o tamanho do buraco de ozônio da Antártica foi o maior já registrado, com 27 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, mais de 3 vezes o tamanho do Brasil. Parece que estamos ainda muito longe de um resultado realmente positivo no sentido da recuperação da camada de ozônio, não só na Antártica, mas também em todo o mundo. O Brasil tem participado deste trabalho de avaliação contínua da camada de ozônio não só sobre o Brasil, mas também na Antártica, onde manteve em 1999 uma equipe na base Comandante Ferraz, para medir a camada de ozônio usando balões de pesquisa. Por tudo isto, continua o monitoramento da camada de ozônio em todo o mundo, a partir da superfície terrestre, de satélites, de aeronaves, usando as técnicas mais diversas. Não podemos esquecer que a guerra ainda levará muitos anos, até que finalmente, poderemos de fato não mais nos preocupar com radiação ultravioleta danosa aos seres vivos, quando a camada de ozônio estiver recuperada.

Inversão térmica...

Fenômeno meteorológico que ocorre principalmente em metrópoles e principal centros urbanos. As radiações solares aquecem o solo e o calor que fica retido no mesmo irradia-se, aquecendo as camadas mais baixas da, atmosfera.

Essas camadas, já que estão quentes, ficam menos densas e tendem a subir, formando correntes de convecção do ar. Os poluentes, já que mais quentes

que o ar (portanto, menos densos), sobem e irão dispersar-se nas camadas mais altas da atmosfera.

Esse é o fenômeno normal. Mas quando duas massas de ar diferentes, o ar quente passa sobre o ar frio, ficando assim acima dele. Por ser mais denso, o ar frio que ficou embaixo não sobe e o ar quente que ficou em cima do frio não desce, por ser menos denso. Na interseção do ar quente e frio, forma-se uma capa que não deixa que os gases poluentes e tóxicos passem

para as camadas mais altas da atmosfera. A isso dá-se o nome de Inversão Térmica. Assim, esses gases dispersam-se na atmosfera, criando uma névoa sobre a cidade ou município. Essa névoa é composta de gases tóxicos e poluentes, que são prejudiciais à saúde.

Ocorre geralmente nos dias frios do inverno, onde a formação de frentes frias é maior. Quando há deslocamento horizontal dos ventos, a camada de

ar frio é carregada e o ar quente desce, assim acabando com a inversão térmica.

Os problemas de saúde causados pela inversão térmica são, entre outros: pneumonia, bronquite, enfisemas, agravamento das doenças cardíacas, mal-estares,

irritação nos olhos.

Ilhas de Calor ...

Uma cidade pode ter vários picos de temperatura espalhados pela mancha urbana, caracterizando assim várias ilhas de calor. Uma região fortemente edificada e industrializada como o eixo da marginal Tietê apresenta picos de temperatura mais elevados do que a região do Morumbi, ainda com bastante áreas verdes. As cidades apresentam temperaturas médias maiores do que as zonas rurais de mesma latitude. Dentro delas, as temperaturas aumentam das periferias em direção ao centro. Em casos extremos, a diferença de temperatura entre as zonas periféricas e o centro pode atingir até 10ºC. Esse fenômeno, resulta de muitas alterações humanas sobre o meio ambiente. O uso de grande quantidade de combustíveis fósseis em aquecedores, automóveis e indústrias transforma a cidade em uma fonte inesgotável de calor. Os materiais usados na construção, como o asfalto e o concreto, servem de refletores para o calor produzido na cidade e para o calor solar. De dia, os edifícios funcionam como um labirinto de reflexão nas camadas mais altas de ar aquecido. À noite a poluição do ar impede a dispersão de calor. As áreas centrais de uma cidade concentram a mais alta densidade de construções, bem como atividades emissoras de poluentes. A massa de ar quente carregada de material particulado que se forma sobre essas áreas tende a subir até se resfriar. Quando se resfria, retorna a superfície, dando origem a intensos nevoeiros na periferia da mancha urbana. Daí, volta à região central. É um verdadeiro círculo vicioso de fuligem e poeira. Apesar de todo esse calor, as grandes cidades recebem em média menos radiação solar do que as áreas rurais. É que a poeira suspensa no ar absorve e reflete a radiação antes que ela atinja a superfície. Entretanto, a produção de calor e a conversão do calor latente realizadas pelas construções urbanas mais do que compensam essa perda. As áreas metropolitanas costumam apresentar vários "picos" de temperatura. As atividades que causam esse efeito podem estar concentradas em várias regiões do tecido urbano, que funcionariam como o "centro". Bairros fabris pouco arborizados tendem a ser mais quentes que bairros residenciais de luxo, com baixa densidade de construção e muitas áreas verdes. Mas quais são as conseqüências desse leve aumento das temperaturas? Quais são as conseqüências do surgimento desses microclimas urbanos? A elevação da temperatura nessas áreas centrais da mancha urbana facilita ascensão do ar, quando não há inversão térmica, formando uma zona de baixa pressão. Isso faz com que, os ventos soprem, pelo menos durante o dia, para essa região central, levando muitas vezes, maiores quantidades de poluentes. Assim, sobre a zona central da mancha urbana forma-se uma "cúpula" de ar pesadamente poluído. No caso de São Paulo, os ventos que sopram de zonas industriais periféricas cidades do ABC, Osasco, Guarulhos, etc. rumo as zonas centrais da metrópole concentram ainda maiores quantidades de poluentes. Quando se chega à cidade, pode-se ver nitidamente uma "cúpula" acinzentada recobrindo-a (smog fotoquímico). Uma das formas de evitar a formação dessas ilhas de calor é a manutenção de áreas verdes nos centros urbanos, pois a vegetação altera os índices de reflexão do calor e favorece a manutenção da umidade relativa do ar.

Chuva ácida...

A queima de carvão e de combustíveis fósseis e os poluentes industriais lançam dióxido de enxofre e de nitrogênio na atmosfera. Esses gases combinam-se com o hidrogênio presente na atmosfera sob a forma de vapor de água. O resultado são as chuvas ácidas. As águas da chuva, assim como a geada, neve e neblina, ficam carregadas de ácido sulfúrico ou ácido nítrico. Ao caírem na superfície, alteram a composição química do solo e das águas, atingem as cadeias alimentares, destroem florestas e lavouras, atacam estruturas metálicas, monumentos e edificações. Inicialmente, é preciso lembrar que a água da chuva já é naturalmente ácida. Devido à uma pequena quantidade de dióxido de carbono (CO2) dissolvido na atmosfera, a chuva torna-se ligeiramente ácida, atingindo um pH próximo a 5,6. Ela adquire assim um efeito corrosivo para a maioria dos metais, para o calcário e outras substâncias.

Quando não é natural, a chuva ácida é provocada principalmente por fábricas e carros que queimam combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. Desta poluição um pouco se precipita, depositando-se sobre o solo, árvores, monumentos, etc. Outra parte circula na atmosfera e se mistura com o vapor de água. Passa então a existir o risco da chuva ácida.

Segundo o Fundo Mundial para a Natureza, cerca de 35% dos ecossistemas europeus já estão seriamente alterados e cerca de 50% das florestas da Alemanha e da Holanda estão destruídas pela acidez da chuva. Na costa do Atlântico Norte, a água do mar está entre 10% e 30% mais ácida que nos últimos vinte anos. Nos EUA, onde as usinas termoelétricas são responsáveis por quase 65% do dióxido de enxofre lançado na atmosfera, o solo dos Montes Apalaches também está alterado: tem uma acidez dez vezes maior que a das áreas vizinhas, de menor altitude, e cem vezes maior que a das regiões onde não há esse tipo de poluição.

Monumentos históricos também estão sendo corroídos: a Acrópole, em Atenas; o Coliseu, em Roma; o Taj Mahal, na Índia; as catedrais de Notre Dame, em Paris e de Colônia, na Alemanha. Em Cubatão, São Paulo, as chuvas ácidas contribuem para a destruição da Mata Atlântica e desabamentos de encostas. A usina termoelétrica de Candiota, em Bagé, no Rio Grande do Sul, provoca a formação de chuvas ácidas no Uruguai. Outro efeito das chuvas ácidas é a formação de cavernas.